Die Krameramtsstuben sind Hamburgs letzte erhaltene Hofbebauung aus dem 17. Jahrhundert. Sie sind ein Beispiel damaliger Altersversorgung für Witwen. Seit 1933 stehen die Fachwerkhäuser unter Denkmalschutz.

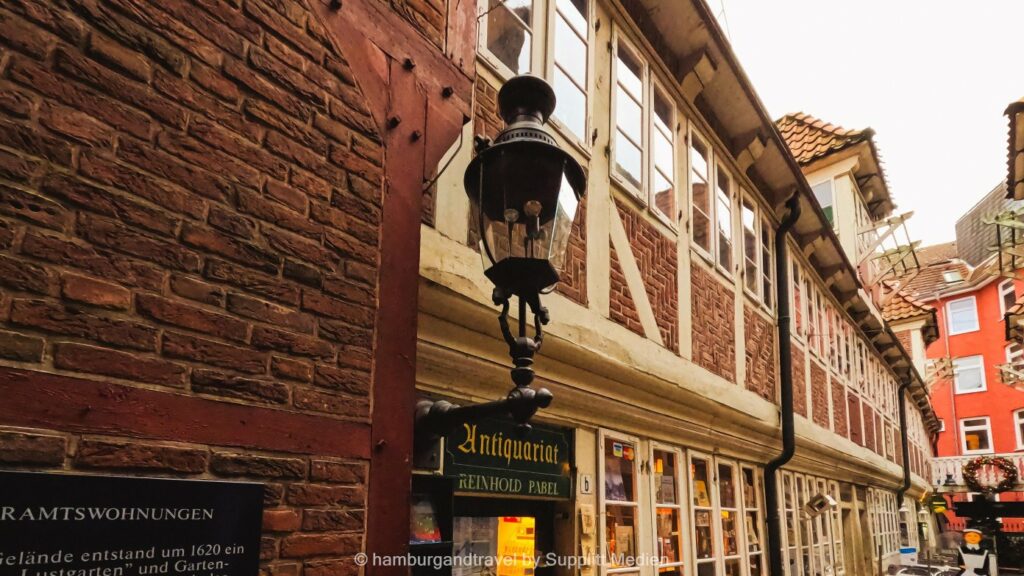

Die Krameramtsstuben befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Hauptkirche St. Michaelis (Michel). Die genaue Adresse ist Krayenkamp 10. Ein echter Geheimtipp für alle, die das Außergewöhnliche lieben. Etwas versteckt befindet sich der Eingang zu einer kleinen Gasse, der einen schönen Blick auf die historischen Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert bietet.

Älteste Reihenhäuser in Hamburg

Bei den Fachwerkhäusern am Krayenkamp handelt es sich um die älteste geschlossene Reihenhaussiedlung in Hamburg. Erbaut wurden die Häuser im Zeitraum von 1620 bis 1700. Die Wohnungsanlage befindet sich, wie eingangs bereits erwähnt, in unmittelbarer Nähe zum Michel.

Krameramtsstuben als Altersversorgung

Bei dem Krameramt handelte es sich um eine Gruppe aus Kleinhändlern, die ihren festen Stand oder Laden in der Stadt besaßen und vornehmlich mit Gewürzen, Seidenstoffen und Eisenwaren handelten. Das Wappen der Zunft ist eine Waage und kann auch in dem länglichen Häuserflur gesehen werden. Die Zunft war sehr wohlhabend. Im Jahr 1676 ließ die Zunft Freiwohnungen für 20 Witwen ihrer verstorbenen Amtsbrüder errichten. Diese neuen Unterkünfte für die Witwen wurden notwendig, da die Läden, die sich zusammen mit den Privaträumen unter einem Dach befanden, an einen neuen Krämer vermietet wurden. Denn zu jener Zeit war es den Frauen untersagt die Geschäfte allein fortzuführen. Für die damalige Zeit waren diese Witwenwohnungen eine typische Form der selbst organisierten Altenversorgung. Neben Brennmaterial erhielten die Frauen auch eine kleine Rente.

Schema der Witwenwohnungen

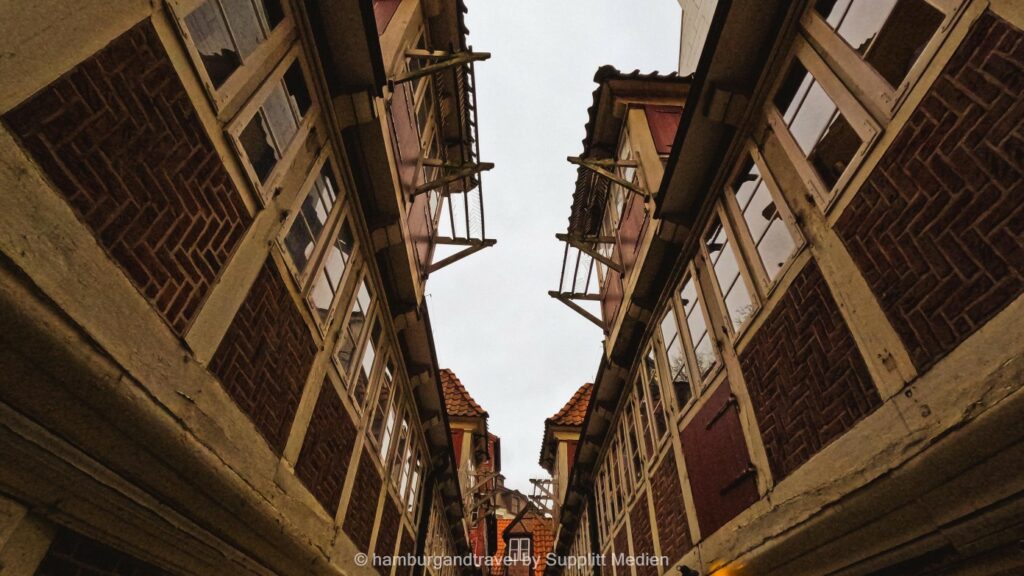

Die Wohnungen waren vom Schema her ähnlich aufgebaut. Im Erdgeschoss befand sich neben dem Eingangsflur mit schmaler Treppe ein kleines Wohnzimmer und eine enge Küche, die nur durch das zum Zimmer führende Innenfenster Tageslicht erhielt. Im ersten Stock befand sich die gute Stube mit einem Bett, das von einem Alkoven umschlossen wird. Von dort aus führte eine Treppe auf den Dachboden, der eine befensterte Luke zum Innenhof besaß. Durch diese Öffnung wurde Brennstoff wie Holz und Torf angeliefert. Zudem wurde auf den ausladenden Holzgestellen, den so genannten Ricken, die Wäsche getrocknet. Bis zur Installation von Wasserleitungen am Ende des 19. Jahrhunderts gab es lediglich zwei Wasserpumpen für alle Bewohner.

Außenstelle des Museums für Hamburgische Geschichte

Die ehemalige Witwenwohnung mit der Nummer 10 kann als Außenstelle des Museums für Hamburgische Geschichte besichtigt werden. Die Anlage ist das zugleich älteste erhaltene Wohngebäude der hamburgischen Alt- und Neustadt. Die Wohnung wurde mit Inventar aus Hamburger Krämerhaushalten im Stile der 1850er Jahre ausgestattet. Die beengten Wohn- und Lebensbedingungen vor über 150 Jahren können so auf authentische Weise nachempfunden werden. Trotz der technischen und räumlichen Beschränkungen lebten hier jedoch keine armen Menschen, sondern Angehörige einer Mittelschicht, die zu der Zeit einen großen Anteil an der großstädtischen Bevölkerung hatte.

Ein Teil der ehemaligen Gängeviertel

Die Viertel der ehemaligen Hamburger Gängeviertel, die sich sowohl in der Alt- als auch der Neustadt befanden, prägten das Stadtbild vom 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts immens. Charakteristisch für sie war ein an der Hauptstraße befindliches Vorderhaus, in dessen Hinterhof zwei parallel verlaufende Häuserreihen entlang eines schmalen Ganges errichtet wurden. Der Auslöser für diese immer engere Besiedlung war die kontinuierlich steigende Bevölkerungszahl. So entwickelten sich die Gängeviertel zu Hamburgs Armenvierteln. Auf gerade einmal 25 Quadratmetern lebten bis zu fünf Personen und es gab nur eine Gemeinschaftstoilette in Form eines Plumpsklos am Ende des Häuserblocks. Daraus ergaben sich im Laufe der Zeit immer schlechtere hygienische Zustände für die Menschen: Die Wohnungen waren feucht, dreckig und oft von Ungeziefer befallen. Zudem brachen Krankheiten aus.

Cholera Epidemie von 1892 forderte mehr als 8.500 Tote

Einer der schlimmsten und einschneidendsten Vorfälle für die Hansestadt Hamburg war die Cholera-Epidemie von 1892. Etwa 17.000 Menschen erkrankten an Cholera. Von diesen verstarben über 8.500 Menschen. Die Mehrheit der Opfer lebte in den Gängevierteln. Nach dieser Epidemie und dem darauffolgenden Arbeiterstreik im Jahr 1896 sah sich die Stadt dazu veranlasst die Gängeviertel abzureißen und die Innenstadt zu modernisieren.

Bauliche Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg

Fast wie ein Wunder überstanden die Krameramtsstuben die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges ohne maßgebliche Schäden. Die Häuser wurden nach dem Krieg bis 1968 als Altenwohnungen durch die Stadt vermietet. Im Jahr 1972 erfolgte eine komplette Sanierung des Gebäudeblocks für 1,6 Millionen Mark. Fortan dienten die Häuser als Kulturzentrum.

Kunst, Souvenirs, ein Café und das Restaurant Krameramtsstuben im Innenhof

Heute befinden sich im Erdgeschoss des idyllischen Gebäudekomplexes kleine Läden und Galerien, in denen sowohl Souvenirs als auch Kunstobjekte erworben werden können. Außerdem befindet sich dort im Innenhof ein Café sowie das Restaurant „Krameramtsstuben“ Beide laden zum Verweilen ein.

Ein Besuch der Krameramtsstuben ist absolut lohnenswert.